【第九問】 梅園遊歩道に沿った鉄塔に架かる送電線は霞ヶ浦線といい、私たちのライフラインです。これを西にたどった次の変電所は?

A 筑波西部変電所、B 小野川変電所、C 谷田部変電所、D 並木変電所

(ボタンを押すと答が表示されます)

写真9-1 は梅園公園の南にある送電線の鉄塔です。土浦用水をまたぐように建っています。銘版には「東京電力霞ヶ浦線 三十九 昭44 6 39M」と書かれてあります(右下の写真)。これは、霞ヶ浦線の起点から39番目の鉄塔で、昭和44年6月に建てられ、高さ39mであることを示しています。見上げると、白い数珠(じゅず)のようなものが電線を吊っています(右上の拡大写真)。これは碍子(がいし)といい、電線と鉄塔との間を絶縁する陶磁器の一種です。その絶縁性能は (珠数ー2)x20kV となっており、珠の数によって送電線の電圧の見当が付きます。珠は6個積み重なっているので、絶縁性能は80kVとなります。東電の資料によれば霞ヶ浦線は66kV(66000V) の送電線です。この電圧は送電線の中では最も低い部類ですが、それでも一般家庭の約660倍の電圧です。良い子は鉄塔の周りに入ったり、凧揚げなどはしないようにしましょう。

写真9-1 霞ヶ浦線の鉄塔@梅園公園南

この送電線を西にたどると、赤塚公園、西大通りを横断し、国立環境研究所付近で二手に分かれています。本線は土浦用水に沿って西に向かい、小野川変電所が終点となります(写真9-2)。終点の鉄塔番号は52と書かれており、梅園公園から13基の鉄塔を経由してきたことになります。さらに送電線は「小野川線」と名前を変えて西に続いており、つくばみらい市の常総変電所に接続しています。

小野川変電所の正門は国道354号に面していますが、全貌を見るには細い農道に入ります。変電所には写真9-3のように大きな変圧器や遮断器などがたくさん並んでいます。ここで66kVの高電圧を一般的な電柱の電圧(6.6kV)に変えて、梅園2丁目を含む周辺地域に配電しています。配電線を通ってきた電気は電柱の上の小型変圧器で100Vや200Vに変換され、引込線で各家庭に届けられます。

写真9-2 霞ヶ浦線の終点 小野川変電所

写真9-3 変電施設@小野川変電所

では霞ヶ浦線の始点はどこにあるのでしょう。名前から霞ヶ浦の周辺かと思いながら、土浦用水に沿って東にたどっていくと、土浦の下高津で北に方向を変えています。桜川の作った水田地帯に立ち並ぶ鉄塔を追って北上し、武者塚古墳のある上坂田の台地に上がり、1.5kmほど北に進むと、白いソバの花が咲く畑の向こうにそれはありました(写真9-4)。土浦市藤沢の霞ヶ浦変電所です。この変電所は県南の各都市を結ぶ送電線の重要な中継点になっており、霞ヶ浦線を含む多数の送電線が集まっています。写真左の紅白の高い鉄塔は、茨城県八千代町の新筑波変電所から送られてきた154kVの高圧送電線を架けています。霞ヶ浦変電所ではこれを66kVに下げ、霞ヶ浦線を含む各路線に分配しています。私たちが日頃使う電気は、この変電所から52基の鉄塔に架けた13㎞の送電線を経て小野川変電所に送られ、配電されていることになります。

写真9-4 霞ヶ浦線の始点 霞ヶ浦変電所

ところで国立環境研究所で分岐したもう一方の弟分の行方が気になりませんか?

先をたどると、環境研の構内を北上し、洞峰公園通りと交差する付近で東に方向を変え、洞峰公園、産総研、JAXA を通っています。洞峰公園にある鉄塔を見ると「学園中線 12」と書かれています。実は弟分は、環境研を起点とする送電線「学園中線」として分家・独立しているのです。学園中線はJAXAの鉄塔を最後に地上から姿を消しています。恐らく地中電線で最終的につくば並木変電所に向かっているものと思われます。筑波研究学園都市では公務員住宅地区を中心に無電柱化を掲げて開発が進められました。つくば並木変電所の外観は写真9-5 のように変電所とは思えない倉庫風の建物ですが、地下に変圧器や開閉器が設置され、並木、竹園、二宮などに配電しているようです。地下がどうなっているのか見たいものです。

このように、梅園2丁目と並木地区とは配電する変電所が異なっています。お隣さんにもかかわらず停電の状況が違うことがあるのは、このような事情が関係しているのでしょう。

写真9-5 つくば並木変電所

【第十問】 梅園公園の梅の木は全部でおよそ何本でしょう?

A 30本、B 40本、C 50本、D 60本

(ボタンを押すと答が表示されます)

三月初旬、梅園公園では梅が満開を迎えます。今年もきれいに咲きました(写真10-1)。どこからともなく、「全部で何本くらいあるかしら?」の声が聞こえ、その場で数えてみました。しかし、印をつけていかない限り、数えるのは意外と難しいことに気づきました。

写真10-1 梅園公園の梅

そこで、空からの写真の出番です。写真10-2 は2022年4月のGoogleEarthの衛星写真です。梅の花が散って葉が出始める頃でまだ葉の傘で覆われておらず、上空から本数を知るには都合の良い時期です。梅は画像の右半分にボヤっとした楕円の樹形となって表れています。他の時期の衛星写真も参照しながら数えると、60本前後でした。

写真10-2 梅園公園の衛星写真 2022年4月(©Google)

写真10-3 は梅園公園の完成当時の航空写真(1980年10月)です。梅の苗木が植えられたばかりで、太めの点として写っています。上の写真と見比べると、ほとんどの苗木の対応が付くほど順調に育ち、四十数年の時を経て現在の見事な梅園を作っていることがわかります。梅は上手に手入れをすれば、100年以上の寿命を持つそうです。これからも大切にしていきたいものです。

写真10-3 梅園公園の完成当時の航空写真 1980年10月(©国土地理院)

【第十一問】 梅園2丁目と東2丁目を分けている街路樹はどれでしょう?

A シナサワグルミ、B コブシ、C モクレン、D イチョウ、E トウカエデ

(ボタンを押すと答が表示されます)

この通りのコブシは、三月中旬、梅園公園の梅が散るのを待っていたかのように、白や薄紅色の花を一斉に咲かせます(写真11-1)。コブシの花言葉は友情、愛らしさ、歓迎などだそうです。

写真11-1 梅園2丁目と東2丁目の境界のコブシ並木

同じように、梅園2丁目を東西に二分する道もコブシ並木になっています(写真11-2)。こちらのコブシは全体的に薄紅色の花が多いような気がします。

コブシは丈夫で病虫害も少なく、手がかからないためか、つくば市でも街路樹として多く見かけます。近隣では、東中学校横を南北に通る道や、並木ショッピングセンター・並木中の横を北東に向かう道がコブシ並木になっています。いづれもまだ幹が細いため、梅園2丁目ほどの見事さにはなっていません。

写真11-2 梅園2丁目を東西に二分する道路のコブシ並木

写真11-3 コブシの花@梅園2丁目中央部

Cのモクレンと答えた方は惜しい! コブシはモクレン科なので花、葉、木肌などはモクレンに似ています。花で見分けるには、モクレンは上に向いて咲き、コブシは上や左右あちこちに向いて咲くのが判別のポイントとされています。葉も花びらもモクレンの方がコブシより大きいです。冬にはどちらも落葉するので、木肌だけで見分けるのは難度が高くなります。

コブシは写真11-4 のように独特な果実を付けます。写真は初夏に撮ったものですが、秋には赤みを帯びます。最初にこの実を見た時は、病気なのかと思うほど奇妙に見えましたが、コブシの名前の由来は、この果実のデコボコが握りこぶしに似ているためともいわれています。果実は食べられないようですのでご注意を。

写真11-4 コブシの果実(6月中旬@梅園2丁目中央部)

【第十二問】 梅園公園から半径2㎞以内に池や沼はいくつあるでしょう?

A 2、B 5、C 8以上

(ボタンを押すと答が表示されます)

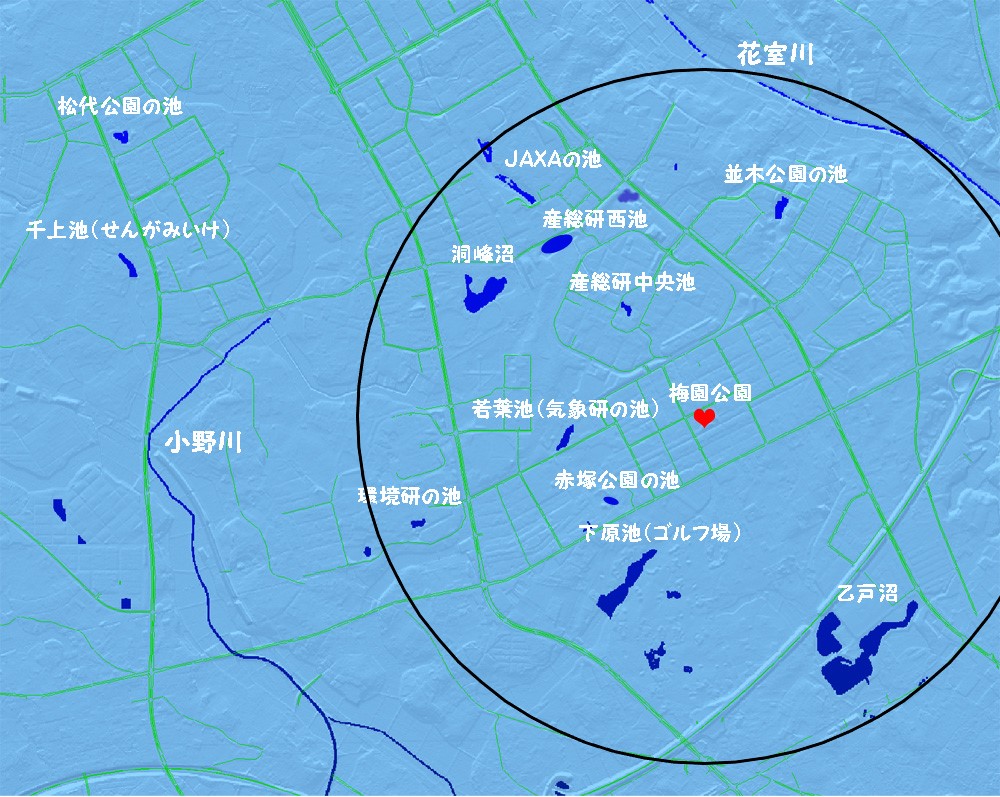

梅園2丁目には池沼がありませんが、図12-1 に見られるように、周囲には大小たくさんの池があります。梅園公園から徒歩範囲とされる半径2㎞に限っても十か所ほどあります。中でも、南東の乙戸沼、北西の洞峰沼、南西の下原池は梅園公園より広い大きな池です。並木公園や赤塚公園にも池があります。また、産総研、JAXA、気象研、環境研の構内にもいくつかの池が見られます。なぜ、梅園周辺には池がたくさんあるのでしょう? なぜそこに池があるのでしょう? 答えを探るには、研究学園都市の建設以前の状態を知る必要がありそうです。

図12-1 梅園周辺の池沼(円は半径2㎞圏)

図12-2 は、現在の地図に明治期の低湿地の色分け図を透かし重ねしたものです(©国土地理院)。グレーの領域は明治期に湿地だった所を示します。同様に、水色が池沼、ベージュが水田、モスグリーンが荒地を表わします。図から湿地が多く見られます。これは水はけの悪い常総粘土層が関係していると考えられます。また、水田(ベージュ)は川から枝状に分岐しており、台地から川への水の通り道(小さな谷)を水田に利用してきたことがわかります。

図12-2 現在の地図に明治期の低湿地を透かし重ねした地図(©国土地理院)

この地図を使い、まず一番大きな乙戸沼から見てみましょう。乙戸沼を地図の中心に移動し、必要に応じズームしてください。図から明治期には沼(水色)の北の端は「大角豆交差点」の近くまで延びており、現在の数倍の大きさだったことがわかります。さらにその先は帯状の湿地(グレー)となって、東大通りに沿うように「梅園2丁目交差点」付近を通り、産総研の構内に入っています。梅園2丁目の大部分は荒地(モスグリーン)に分類されています。ほんの少し標高が高いため湿地とならず、いわば水を振り分ける分水嶺(分水界)になっていたようです。今でこそ梅園と乙戸沼に水つながりは無いように見えますが、梅園は乙戸沼の水源の一部だったのです。沼の南端は乙戸川につながり、田んぼが連なっています。乙戸沼はこの水田のため池として使われてきました。

その後、沼の北側は東大通りの造成や再開発で埋め立てられ、南側は縮小され現在の形に整備されました。この時、堤に桜が植えられ花見の名所になり、水生植物園が造られ花菖蒲の名所になりました。縮小されたとは言え、乙戸沼には今でも豊かな水があり、周辺に田んぼがあるため、冬には毎年多くのコハクチョウが飛来し、越冬する姿が見られます(写真12-3)。

写真12-3 乙戸沼と白鳥

次に大きな洞峰沼を調べてみます。この沼は江戸時代初期に自然の池を農業用ため池に造り直したものとされています。沼には千現地区の北から続く湿地の帯が接続し、沼と湿地を合わせると、サソリのような形をした水の領域が形成されていました。サソリの尻尾の一部は現在のJAXAの池に一致することがわかります。JAXAの池の正体はこの湿地の痕跡だったのです。同様に、サソリの脚の一部は産総研の西池や東池と重なっています。産総研の池の正体もまたこの湿地の痕跡だったのです。明治期の洞峰沼は上池と下池の二つに分かれ、現在の約三倍の面積でした。そして、下池は小野川に続く水田につながっていました。

その後、西大通りの建設により洞峰沼の下池は埋め立てられました。なんと、洞峰公園の多目的フィールド(サッカー広場)とその先の西大通りを越えた住宅地付近までは下池だったのです。上池も縮小されて公園池の形に整備され、現在は私達の憩いの場となっています(写真12-4)。

写真12-4 洞峰沼

次は下原池(しもはらいけ)です。この池は小野川につながる水田のため池でした。1960年に霞ヶ浦国際ゴルフコースの一部となり、一般の目に触れることは少なくなりました。池の形は今も明治期の姿をほぼとどめています(写真12-5)。地図をズームすると、池の水源となる湿地は梅園2丁目の南端付近から現われ、レプサモールを通っていたことがわかります。下原池はゴルフコースの中にいくつかの子供池を持っており、赤塚公園の池もこの湿地から派生した水をもとに作られた子供池と推定されます。

写真12-5 下原池@霞ヶ浦国際ゴルフコース(©Google)

また、産総研の南西部には梅園を囲むもう一つの広い湿地がありました。この湿地の帯は気象研の南東を通り、環境研付近で水田につながり、小野川に達していました。気象研にある若葉池(われめ池、青葉池とも呼ばれる)は、この湿地を利用した農業用ため池でした。現在はその役割を終えて荒れていますが、つくば公園通りを散歩すると気象研側のフェンス越しに見ることができます。環境研のいくつかの構内池も、この湿地の痕跡か、湿地対策のための調整池と考えられます。

最後に並木公園の池を見てみます。この池は明治期には花室川に通ずる谷津の田んぼだったことがわかります。研究学園都市の建設にともない並木公園の一部として調整池に姿を変えました(写真12-6)。明治期には並木ショッピングセンターの付近まで水田になっており、この調整池は公園の憩いの場としてのほかに、住宅地の土地改質・維持に重要な役割を担っていることになります。

写真12-6 並木公園の池

このように、梅園は西を小野川、東を花室川に挟まれ、さらに南に乙戸川があり、それらに通ずる湿地や水田に囲まれていました。この地勢的な特徴と都市開発の結果として、梅園周辺には多数の池沼が点在することになったと考えられます。

【第十三問】 おじいさんが散歩から帰ってきて、「富士山に登ってきたよ」と言いました。梅園の近くの富士山とはどこのことでしょう?

(ボタンを押すと答が表示されます)

梅園から約2.5㎞北へ、東大通りのJAXAの北端を右に曲がった所に倉掛の共同墓地があり、その一角に高さ3mほどの小高い塚があります(写真 13-1)。石段を登っていくと、頂に富士山と書かれた新旧二つの石標が建っています(写真 13-2)。ここも富士山だったのです。

写真13-1 千現塚

写真13-2 富士山の石標と千現塚由来の石碑(右)

傍らに「千現塚由来」と書かれた、昭和54年造立の石碑が建っています。碑文を要約すると、「元禄三年(1690年)、小野崎村と倉掛・花室村との間で原野の帰属を巡って訴訟が起きた。この原野の草は家畜の飼料や草ぶき屋根の材料として貴重であり、倉掛村の有志が富士山浅間神社(せんげんじんじゃ)に祈願した結果、元禄十年(1697年)幕府により願いが認められた。これを記念して富士山を眺望するこの地に塚を築き浅間神社を祀った。研究学園都市の概成にあたり、昔日をしのんでこの一帯を千現町と改めて記念碑を建て、後世に伝える。」などと書かれています。この原野とは現在の千現地区(主に物質材料研究機構とJAXAの敷地)を指し、浅間神社を地名の由来としたことがわかります。つくば市教育委員会の文化財資料によると、この塚は「倉掛千現塚(くらかけせんげんづか)」の名称で登録されています。

梅園の隣村に起きた、徳川綱吉の時代の出来事です。この塚を知るまでは、江戸時代前半の千現地区はまだ人の手が入っていない未開の地と想像していましたが、330年以上前に境界争いが起こるほど利用され、村人の営みがあったという事実に驚かされます。一方、敗訴した小野崎村では「元禄の御難*」と伝わる悲劇が起こったことを知るに至り、複雑な思いになります。

*元禄の御難: 「谷田部の歴史」 谷田部の歴史編さん委員会 p92 参照