【第一問】 梅園2丁目の海面からの平均高さは?

A 10m、B 15m、C 20m、D 25m、E 30m

(ボタンを押すと答が表示されます。)

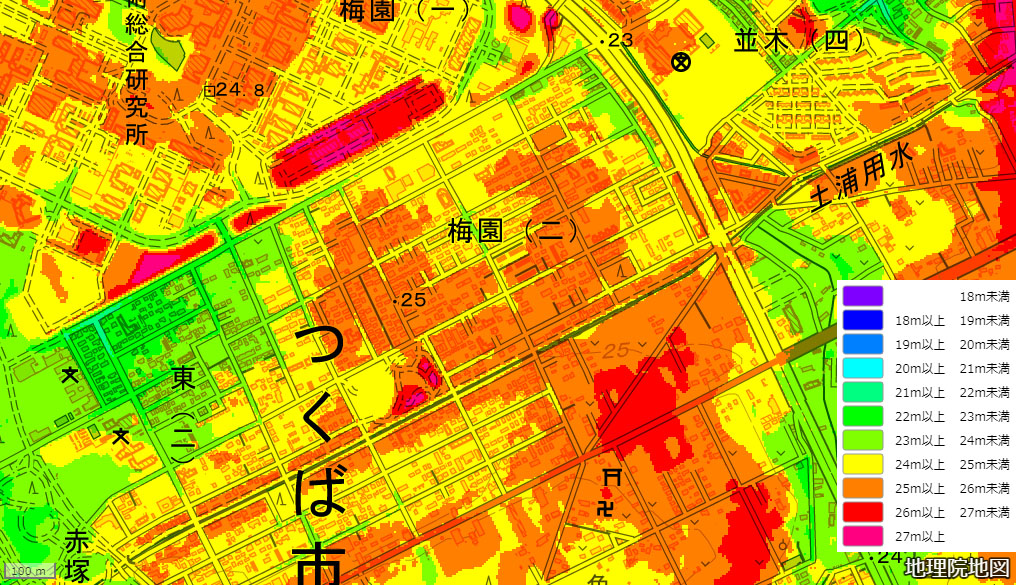

図1-1 は梅園2丁目の高さを 1m 毎に色分けした地図です。赤いほど高く、青いほど低くなります。中間の黄色は24~25m、茶色は25~26mです。図からわかるようにほぼ黄色と茶色で、平均標高は25mになります。東2丁目は緑色で少し低くなっています。東2丁目に行く場合、茶、黄、緑のゾーンを横切るため、緩やかな傾斜を感ずる個所があります。梅園公園にある小さな三つの山はピンク色になっており、町内で最も高い地点(西の山が最高峰 28m)となります。

図1-1 梅園2丁目を中心とした色分け標高マップ (地理院地図をカスタマイズ)

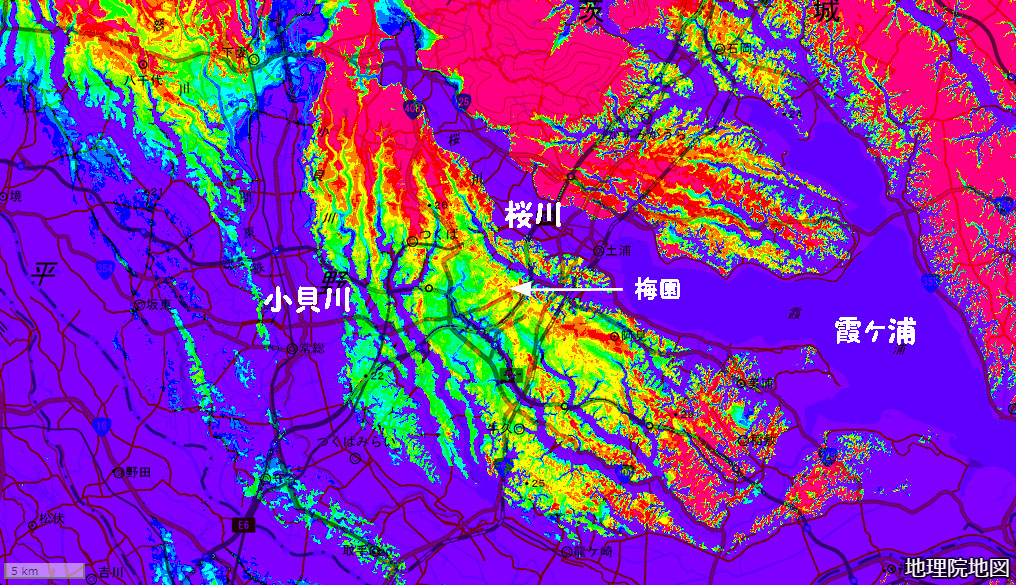

つくば全体で梅園の標高がどうなっているか見てみましょう。図1-2 はつくば全体を同じように色分けした地図です。梅園を含む研究学園都市は、西は小貝川が作った低地、東は桜川が作った低地(ともに紫色)で区切られた、ナスに似た形の台地の上にあることがわかります。この台地は「筑波台地(あるいは筑波・稲敷台地)」と呼ばれています。台地の北と南の端が赤みがかって高くなっていますが、大部分は標高25±4mの平坦な台地で、梅園はその真ん中付近にあります。色分けをよく見ると、茶と黄色のまだらの細い帯が、台地の北から数本に分かれて南東に向かっています。この模様は鳥の足指に似ており、かつてそのあたりに大きな川が流れ、鳥趾状三角州(ちょうしじょうさんかくす)が発達していた痕跡と考えられています。梅園はその足指の一本の、わずかに高い地帯(微高地)に属しています。

図1-2 筑波台地を中心とした色分け標高マップ (地理院地図をカスタマイズ)

筑波台地は数十万年前には、関東平野一帯に広がっていた「古東京湾(ことうきょうわん)」と呼ばれる浅い海に没していました。10万年前頃から氷河期で高緯度の水が氷となって海面が次第に低くなり、極寒となった2万年前頃には、標高が100mを越える台地になった時期もあったとされています。D 以外を答えたあなた! 安心してください。時代をさかのぼれば、あなたも正解ということになります。

ちなみに、日本各地の標高は東京湾の平均海面からの高さをもとに表わされています。高さの測量を行うときに基準となるのが水準点で、全国に設置されています。梅園2丁目に最も近い水準点は、産総研の南門を入った、地図(図1-1)の□のマークに24.8(m)と書かれた場所にあります。写真1-3 の四個の石に囲まれた円筒が本体で、国土地理院の一等水準点です。水準点はただの石の標識に見えますが、位置や高さのずれを防ぐため、地中では様々な工夫がされています。梅園地区を造る際、この水準点は高さの基準として重要な役割を担ったものと思われます。

写真1-3 梅園2丁目に最も近い水準点 (24.8m) @産総研

【第二問】 梅園遊歩道に沿って流れる用水路の水はどこから取っている?

A 桜川、B 花室川、C 洞峰池、D乙戸沼

(ボタンを押すと答が表示されます。)

梅園公園の南の遊歩道に沿って流れる用水は、地図(図1-1)に表記されているように「土浦用水」と呼ばれています。この水は霞ヶ浦を水源とし、桜川の河口(土浦イオン付近)から取っています(写真2-1)。写真の左遠方に、桜川の主な水源である筑波山塊が見えます。

写真2-1 土浦用水の取水口@桜川(土浦イオン付近)

この水を土浦市上高津にある桜川第一揚水機場の大馬力のポンプで台地に引き揚げています。ポンプは毎秒5トンの水を、高低差28.6mの台地上に供給する能力があるとされています。途中、花室川を横切りますが、常磐高速道路と花室川が交差する付近に、写真2-2 のように大口径の鉄管(水管橋)が渡されており、その中を通しています。

写真2-2 花室川の上を横切る土浦用水(左が梅園方向、奥が常磐高速道)

そして「梅の木通り」の東大通り手前で、北に10kmほど流れる「一の矢用水」と、梅園遊歩道に沿って西に向かう「谷田部用水」に分けています(写真2-3)。西に向かう用水は梅園公園脇を通り、赤塚公園を地下水路(暗渠(あんきょ))で横断し、谷田部方面へ約9㎞流れ、周辺の田畑を潤しています。田畑が水を大量に必要とする4月から9月頃まで通水しています。

写真2-3 土浦用水の分水路@梅の木通り(左が梅園遊歩道、右が東大通りに沿って流れる)

土浦用水は、干ばつの被害を防ぎ、農作物の収穫を上げる目的で作られました。昭和27年(1952年)に着工し、17年の歳月をかけて完成し、昭和45年(1970年)に全域への通水に至りました。研究学園都市が計画されるはるか前に作り始めていたことになります。用水路の脇にある看板には、『あぶないから、入ってはいけません。 土浦市外十五ヶ町村土地改良区』などと、注意と事業者名が書かれています。この用水事業の完成は、当時の近隣十五ヶ町村の農家の悲願でありました。これにより、干ばつの苦しみから解放されたばかりでなく、稲の二毛作と機械化ができるようになって収穫量が増し、きつい農業労働も軽くなったと桜村史などに書かれています。私たちもこの水で育った米をいただき、恩恵を受けているかもしれません。

【第三問】 おじいちゃんが町内の散歩から帰ってきて、「夕日が道に沿って差し込みながら沈んでいくようすがきれいだったよ」と言いました。さて、季節はいつでしょう?(梅園の東西方向の道路の傾きがヒント)

A 春、B 夏、C 秋、D 冬

(ボタンを押すと答が表示されます。)

梅園の地図(図1-1)を見てください。梅園2丁目の東西方向の交通道路は真西から約30度南へ傾いています(実際は26~30度ですが、簡単のため約30度とします)。地球は太陽の周りを楕円軌道を描きながら1年かけて回っていますが、地球の自転軸はその楕円軌道に対して、約23度傾いています。そのため本州の緯度では、冬至の頃、真東よりも約30度南から太陽が上り、真西から約30度南の方向に沈みます。このことから、梅園2丁目では、冬至の頃に太陽が道路の果てに沈むことになります。一般に住宅は道路の向きにそろえて建てられており、町内の皆さんの多くは、冬に西窓正面に日の入りを見ることになります。

詳しく確かめるため、梅園2丁目の緯度と経度をもとに、一年を通した日の入り時刻と方位角を求めてみます。図3-1 のとおり、方位角(青線、右目盛り)は夏至に最大の約300度となり、冬至に最小の約240度となっています。方位角は北から時計回りに測った角度なので、240度の方位は真西から南に30度傾いた道路に相当します。一年を通して冬だけこの方位角(240度)になることが、図から確かめられます。また、方位角がこの付近にある期間は比較的長く、12月初旬から1月初旬まで続くことがわかります。私たちが冬の一ヶ月間ほど、夕陽が道に沿って差し込みながら沈む光景を見かけるのはこのためです。

図3-1 梅園2丁目の日の入り時刻と方位角

写真3-2 はこの頃の「二丁目の夕日」を写したものです。この道路の傾きを地図から割り出し(方位角で243度)、その方位に太陽が沈む日時を求めて写真を撮りました。珍しく前日降った雪が道路に残っており、夕日がそれを赤く染めながら道の果てに沈んでいきました。

写真3-2 二丁目の夕日 (2022年1月8日午後4時35分)

夏至や冬至などの太陽方位角と関連付けて祭礼施設やインフラを作ることは、古代文明から行われてきました。なぜ町内の道路が約30度傾いているのか、さらには、なぜ地軸が23度傾いたのかなどを考えるのも面白いかもしれません。

【第四問】 私は梅園公園のあずまや付近の木です。秋、ハート模様のドレスが黄色に染まると、きれいだねって言われます。また、落ち葉が甘い香りを出すことでも知られています。私の名前は? 【ヒント:お気に入りのドレスです。】

(ボタンを押すと答が表示されます。)

私は梅園公園の南口からあずまやに通ずる坂道に、20株ほどの家族と一緒に暮らしています。背は高く20m以上にもなり、自分で言うのもなんですが、形もすらっとしてスマートです。チャーミングポイントはハート形の葉です。葉の縁はフリルのような波型になっていて、かわいさを際立たせています。木肌は若い時は滑らかですが、生長すると縦に浅い割れ目が入り、薄く剥がれ、がさついた感じになります。でも、あなた方もきっと同じですよね。

写真動画4-1 黄葉のカツラ@梅園公園あずまや

どなたかが名札を作って、掛けてくれました。そうです、私はカツラちゃんです。

私は、4月頃、春の芽吹き前に、小さな薄紅色の花を咲かせます。花弁が無いため、地味であまり知られていませんが、花が咲く頃、樹全体ががうっすらと赤く染まる感じになるので、今度見てくださいね。春から夏にかけては明るい緑の葉となり、無数のハートが風にそよぐと、「いやされる」と喜ばれます。秋には、葉を黄色から褐色、時にオレンジ色に染めて変身します。私が一番輝く季節です。そして、ひそかに作ってきた甘い香りを葉にしみ込ませ、葉を一枚づつ落とし、冬支度をします。道行く人はその香りから、秋の深まりを感じるそうです。そのためか、私の名前は、香りが出ることを意味する「香出(かづ)る」が由来ともいわれています。この匂いの主成分(マルトール)は、砂糖を含むお菓子を作る時にも発生するようです。よく、カラメルのような甘い香りと言われますが、そういうわけなんです。やがて落ち葉が乾いて、冬の風に舞うと嫌われます。でも、来年も皆さんを楽しませますから大目に見てくださいね。

【第五問】 東大通りの「梅園2丁目」信号から南に約300m(並木団地南バス停)の中央分離帯に、三本の大きな塔が並んでいますが、何でしょう?

A 田園都市をイメージしたポール、B 交通モニターシステム、C 東大通り完成記念塔、D GPS測量の電子基準塔、E 並木・梅園のランドマーク