【第五問】 東大通りの「梅園2丁目」信号から南に約300m(並木団地南バス停)の中央分離帯に、三本の大きな塔が並んでいますが、何でしょう?

A 田園都市をイメージしたポール、B 交通モニターシステム、C 東大通り完成記念塔、D GPS測量の電子基準塔、E 並木・梅園のランドマーク

(ボタンを押すと答が表示されます)

東大通りの並木団地南バス停付近に、写真5-1 に示すような三本の大きな塔が並んでいます。あまりに見慣れているため意識することは少ないのですが、筑波研究学園都市のシンボルの一つです。「つくば新聞」によると、研究学園地区に配置した六つのサインの一つで、「田園都市をイメージしたポール」とされています。同様のものが西大通りの稲荷前交差点付近にも建っていますが、こちらの方は「研究・科学をイメージしたポール」とされています。この二つは、三本の柱を道路の中央分離帯に設置する形をとっており、研究学園都市を象徴する補助サインとされています。

写真5-1 田園都市をイメージしたポール@東大通り 並木団地南バス停付近

補助というからにはメインのサインも知りたくなります。それは四神(しじん)をイメージしたポールで、研究学園地区の東西南北の入口に配置されています。「ここから先は研究学園地区」という道しるべを兼ねた守護門です。四神とは中国の神話にある東西南北の四方を守る動物の神(守護神)のことです。東は青龍(せいりゅう)、西は白虎(びゃっこ)、南は朱雀(すざく)、北は玄武(げんぶ)という霊獣(れいじゅう)が守ります。四神にはそれぞれを象徴する色があり、青龍は青、白虎は白、朱雀は赤、玄武は黒となっています。

これにならって、研究学園地区の東西南北の入口には、それぞれの方位を表わす色のポールを立てています。高さ 15m で、道路の両側に3本づつ、合計6本を配置しています。車を運転する方にはおなじみと思いますが、地図(図5-2)のマークで示した場所にあります。マークをクリックするとその写真が見られます。北の入口には玄武を表わす黒、 東の入口には青龍を表わす青、 南の入口には朱雀を表わす赤、西の入口には白虎を表わす白の大きなポールが建っています。

図5-2 研究学園地区に配置した六つのサイン 【ズーム・スクロール可能。マークのクリックで写真(©Google)】

四神の信仰は古代中国で誕生し、日本に伝えられました。よく知られる平城京(奈良時代)や平安京(平安時代)の南の正門である朱雀門(すざくもん)という名は、四神の朱雀に由来します。筑波研究学園都市では、この古来からの方位神に加わえ、「田園都市」と「研究・科学」という新都市開発の理念の象徴を織り込んだ、六つの門の配置になっています。

【第六問】 地理院地図を使って、梅園の距離と面積を調べてみましょう。

1)梅園2丁目の境界を一周した距離は?

2)梅園2丁目の面積は?

3)梅園公園の面積は?

(ボタンを押すと答が表示されます)

地理院地図の計測機能を使うと距離や面積の概略値が簡単に測れます。方法は次の動画のとおり、測りたい地点を線でつないでいくだけです。

距離測定の説明動画(パソコン向け)

1)地理院地図を開きます。

2)地図の右上のメニューから「ツール」/「計測」/距離(あるいは面積)を選びます。

3)十字のカーソルが現れるので、それで計測開始位置をクリックして指定し、さらに次の位置をクリックして指定することを繰り返します。

4)終点でダブルクリックすると、測定値が右上のボックスの中に表示されます。

では、実際に測ってみましょう。線の引き方によって多少の誤差が出ますので、ほぼ合っていれば Good Job です。地図をズームして測ると、さらに正確な値が得られます。使い方に慣れてきたら、地図をいっぱいにズームして、山ゆり公園とひまわり公園の面積も求めてみましょう。山ゆり公園は約2500、ひまわり公園は約2600平方メートル と出てくるはずです。ひまわり公園の方が少し広いようです。ついでに、散歩や通学コースの距離、洞峰沼の面積、花室川の長さなど、ご自分の興味に応じていろいろ測ってみると新しい発見があるかもしれません。

* 参考:つくば市による公園面積の公表値

梅園公園 20085m2、山ゆり公園 2487m2、ひまわり公園 2548m2

【第七問】 梅園2丁目のおおよその人口は?

A 1000人、B 2000人、C 3000人、D 4000人、E 5000人

(ボタンを押すと答が表示されます)

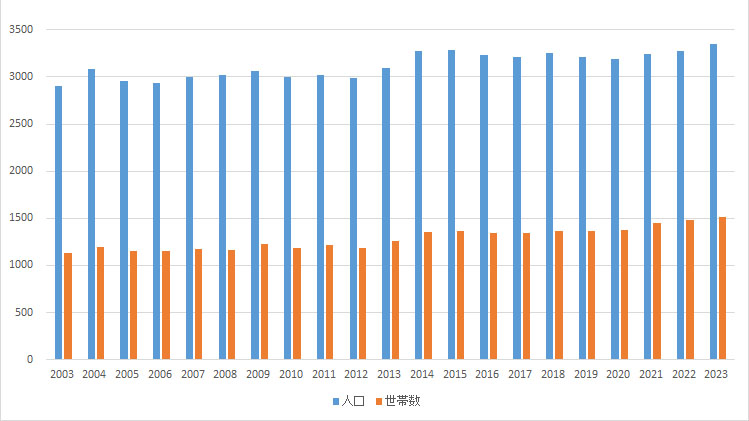

つくば市の統計によると梅園2丁目の人口は 3350人です(2023年1月現在)。図7-1 は市の行政区別人口表(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)をもとに作成した、2003年からの梅園2丁目の人口と世帯数の推移です。2014年に200人ほど急増しているのは、この年から外国人を統計に入れたためです(住民基本台帳法の改正)。それを考慮すると、この20年間の梅園2丁目の人口はほぼ横ばい(あるいはごく微増)といって良いでしょう。

世帯当たりの人口を計算すると直近では 2.22人になります。日本の世帯平均人数は 2.37人なので少し低めです。世帯数そのものは漸増傾向にあるので、世帯の分散化(少人数による世帯構成化)が進んでいることがわかります。

図7-1 梅園2丁目の人口(青色)と世帯数(橙色)の推移(市の行政区別人口表から作成)

梅園2丁目の人口が、つくば市の約300ある行政区の中でどうなのか見てみます。図7-2 は人口2000人以上の行政区を多い順に並べたものです。梅園2丁目は黄色の棒で、上位 9番目に位置しています。同程度の人口の地区が五つ並んでおり、前年は7位でした。入れ替わりは激しそうですが、しばらくはトップ10に入っていると思われます。それにしても、「みどりの」の4地区をはじめとするつくばエクスプレス沿線の急成長にはあらためて驚かされます。

図7-2 つくば市の行政区の人口(2023年1月現在、2000人以上の地区。行政区別人口表から作成)

ついでに人口密度を調べてみます。梅園2丁目の面積を【第六問】で求めた 420000平方メートルとすると、人口密度は1平方キロメートル当たり 約7900人となります。つくば市の人口密度は 882人(2022年8月現在)なので、その約9倍になっており、住宅街としての特徴が表れています。単純な比較はできませんが、梅園2丁目の人口密度を全国の市区町村ランキングに当てはめてみると、全国1741市区町村の中で、千葉県松戸市や大阪府東大阪市などと同じくらいの 50番目あたりに相当します。

【第八問】 梅園公園の入口やグラウンドの石垣は、黒い粒が混じった灰色っぽい石で作られています。この石の名前は?

A 大谷石(おおやいし)、B 花こう岩、C はんれい岩、D 安山岩

(ボタンを押すと答が表示されます)

写真8-1 は梅園公園の入口の石垣です。遠目からは灰色に見えますが、その表面をよく見ると、写真8-2 のように灰色や白色の粒に、黒い粒が点在しています。このゴマ塩ご飯のような外観は花こう岩(かこうがん)の特徴です。花こう岩は主に石英という透明な鉱物、斜長石(しゃちょうせき)という白っぽい鉱物、カリ長石(ちょうせき)というピンク色の鉱物、黒雲母(くろうんも)という黒っぽい鉱物で出来ています。この鉱物の割合で色あいが違ってきます。あずまやのベンチや給水台にも花こう岩が使われていますが、白い鉱物(斜長石)が多いため、石垣より白っぽく見えます。つくばの街なかを注意して見て歩くと、花こう岩は梅園公園に限らず遊歩道や公園などでたくさん使われているのがわかります。なぜでしょう。

写真8-1 梅園公園の北口の石垣

写真8-2 石垣の表面@梅園公園

花こう岩は陸の基盤になっている岩石なので、世界の陸地のいたるところにあります。しかし、地下深くでマグマがゆっくり冷えて固まってできた岩石(深成岩(しんせいがん))のため、地表に現れて容易に利用できる所は限られてきます。筑波山を主峰とする筑波山塊は、地下の深成岩が地殻変動で隆起して地表に現れ、その後浸蝕を受けて形作られたと考えられています。実際、筑波山の山頂部は弁慶七戻りやガマ石などの巨石群に代表されるはんれい岩(深成岩の仲間)、中腹より下は花こう岩でできていることが知られています。このため筑波山塊の裾野には花こう岩が広く分布しており、日本有数の産地になっています。特に笠間市稲田の「稲田石(いなだいし)」や桜川市真壁の「真壁石(まかべいし)」は高級石材として有名で、迎賓館や国会議事堂などにも用いられています。筑波研究学園都市の造成の際にも、筑波山塊の花こう岩が様々な用途で大量に使われました。

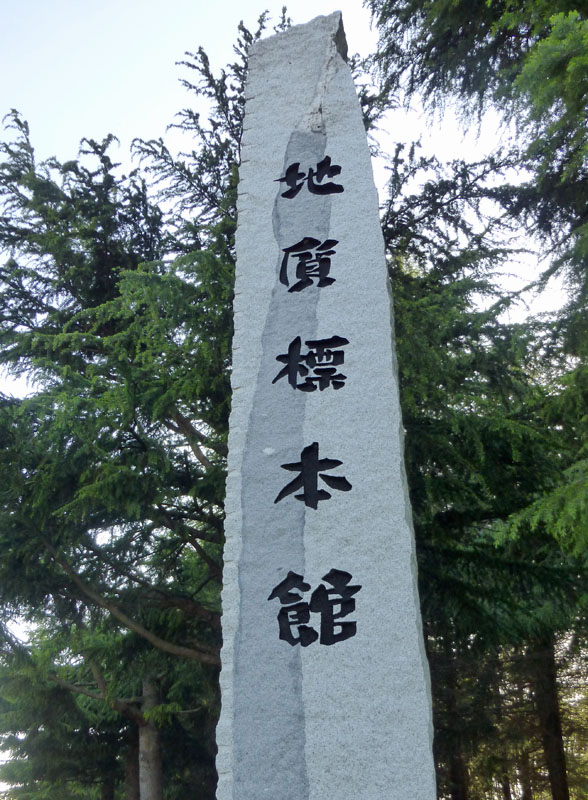

梅園にある最も大きく立派な花こう岩は、産総研正門(梅園1丁目)の「地質標本館」と書かれた石の柱です(写真8-3)。写真からもわかるように、白っぽい稲田花こう岩に、やや黒っぽい花こう岩質マグマが侵入した珍しいもので、一見の価値があります。東大通りの歩道近くに説明板付きで設置されており、散歩のついでに自由に見られます。

写真8-3 稲田花こう岩の石柱@産総研正門

筑波山塊の花こう岩は約6000万年前に地下深くで作られたと考えられています。日本列島はまだ形成されておらず、大陸の端にあった頃です。梅園公園を散歩すると、その頃に誕生した岩石に出会うかもしれません。

【第九問】 梅園遊歩道に沿った鉄塔に架かる送電線は霞ヶ浦線といい、私たちのライフラインです。これを西にたどった次の変電所は?

A 筑波西部変電所、B 小野川変電所、C 谷田部変電所、D 並木変電所