産総研の地質図によると、私たちは川沿いのやや高い所に分布する、約15万~7万年前に作られた段丘の堆積物の上に住んでいます。花室川で約3万年前のナウマンゾウの化石が発見されていることから、ゾウさんはあなたのお庭を散歩していたかもしれません。

この辺に人が住み始めた時期ははっきりしませんが、最も近隣の、最も古い証拠の一つは上高津貝塚でしょう。この貝塚は約4000年~3000年前の縄文時代後期の遺跡で、当時海の入り江だった霞ヶ浦から魚貝類や塩、周辺の動植物などを採って生活していたムラの跡とされています。また、常磐高速道路の建設時に、桜土浦IC付近にも縄文時代の集落跡(下広岡遺跡)が発見されています。私でもこれら遺跡の近くを散歩することがあるので、縄文人が動植物を求めて、梅園を訪れていたとしても不思議はありません。ちなみに縄文時代には氷河期が終わって温暖となり、全地球的に氷が解け、海面が上昇しました。この縄文海進の推定地図を見ると、桜川に沿って小田あたりまで海が押し寄せています。上高津とほぼ同じ標高の梅園は海没を免れていたようです。

その後はどうだったのでしょう。赤塚公園の稲荷神社は小さな築山の上に鎮座しています(写真1)。つくば市教育委員会の遺跡地図によると、この山は方墳とされ、「稲荷前稲荷塚古墳」と名付けられています。おそらく梅園に最も近い古墳時代の遺跡で、古墳時代にこの辺に集落があり、有力者がいたことがうかがえます。鳥居に文政13年(1830年)の字が刻まれており、稲荷神社は江戸時代後期には造られていたことがわかります。この小さな古墳は、お稲荷さまと一体化したため、赤塚公園の造成時にも、消滅を免れたのでしょう。

写真1 稲荷前稲荷塚古墳と稲荷神社

茨城県の風土を記した最古の書物は、713年(奈良時代初期)の「常陸国風土記」です。残念ながら原本は失われ、写本しか残っておらず、しかも書き写しの過程で、当事者にとって重要でない地域は「以下省略」となっており、梅園を含むであろう河内郡はその扱いとなって知ることができません。しかし、隣接する筑波郡や信太郡(土浦・阿見・稲敷など)の記述は残っており、そこから古代の梅園について、想像を膨らませることはできます。

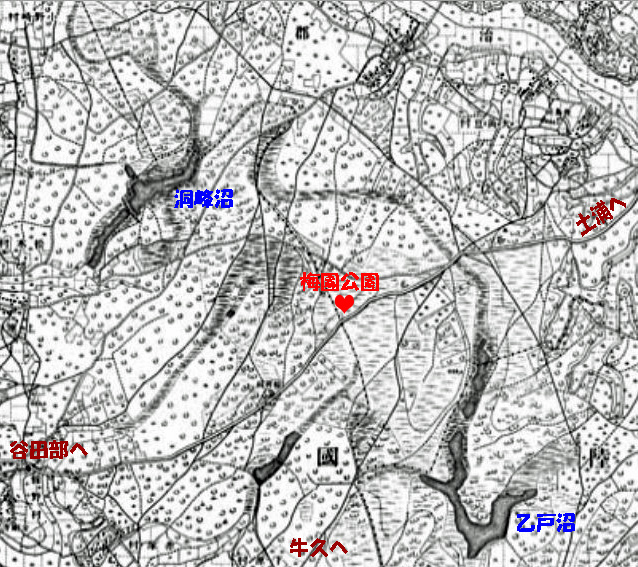

図1は明治中期に帝国陸軍により作られた地図で、おそらく一般に入手できる最も古い 「2万分の1」の地図です(1897年発行)。測量は明治16年(1883年)に行われ、まだ常陸国、新治郡、大角豆村の標記が見られます。当時の乙戸沼や洞峰沼はかなり大きく、梅園はこれらの水系の湿地に囲まれる形で、樹木や荒れ地が広がっていたようです。この原風景の痕跡は、隣接するいくつかの研究所の池沼、葦原、雑木林などに見ることができます。ハートが梅園公園の位置です。ここから最も近い集落は北へ1.5㎞の大角豆村で、地図上ではそこに着くまで人家は見られません。

図1 迅速測図(©国土地理院)に追記

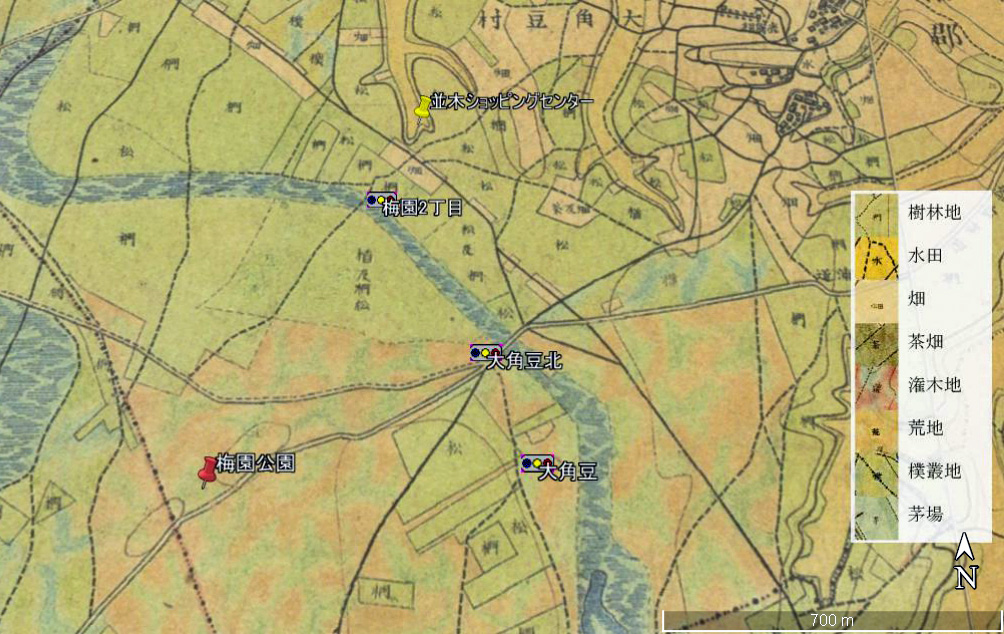

図2は同じ頃の土地の利用を示した地図です。橙色が荒地を示し、梅園地区は全体的に荒地で、マツやクヌギの林が多かったことがわかります。これらの雑木林は主に薪炭用に利用されていたようです。これに対し、隣の並木地区には、既に畑や水田がありました。当時、並木ショッピングセンター付近から並木公園・池へと水田が続き、花室川沿いの現役の水田につながっていました。標高データと合わせて復元すると、赤松林に囲まれた谷津田(やつだ)の風景が浮かび上がります。

また、東大通りは「梅園2丁目交差点」(稲葉燃料前)付近から南へ、かつての水路もしくは湿地帯の上を走っていることがわかります。「大角豆北交差点」(常陽銀行前)付近は五叉路になっており、農村の生活道路の結節点になっていたようです。ここから南西に向かう道は、江戸時代からの牛久への要路で、今も部分的に残っており、乙戸沼方面の散歩やイオンへの近道に使う方もおられるでしょう。

図2 明治中期の農業環境地図(©農研機構農業環境変動研究センター)に追記

梅園公園へ向かう道は、享保15 (1730)年頃に開かれた道で「布施街道(ふせ道)」と呼ばれています。布施街道は、柏-土浦をつなぎ、水戸街道と合流する準幹線路でした。江戸時代には谷田部藩、笠間藩の参勤交代や布施弁天、板橋不動尊(つくばみらい市)への参拝に使われました。この道は梅園公園のすぐ南を通って赤塚公園の稲荷神社に続き、谷田部の城下町に向かっていました。タイムスリップして梅園遊歩道を散歩していると、「ひかえおろう、頭が高い」と言われそうです。水戸街道との合流点である土浦の中高津には、高速道路などで寸断されながらも、下広岡を経由してたどることができます。写真2は中高津にある、天保15(1844)年の馬頭観世音の道標です。「右 やたべ、みつかいどう、ふせ道」などの標記が見られます。布施街道は、明治の終り頃に354号ができてからは廃れていきました。 【ふせ道のツアーはこちら(YouTube)】

写真2 ふせ道の起点:馬頭観世音道標@中高津

ところで、「梅園2丁目南交差点」(むつみ自動車脇)に二十三夜塔がひっそりと置かれているのをご存じでしょうか(写真3)。石碑には、享和三年(1803年)と刻まれています。この頃は「東海道中膝栗毛」に代表される江戸の町人文化が著しく発展した時期にあたり、ご近所さんは月待ち行事を楽しんでいたことがうかがえます。また、「右 やたべ、左 うしく」などと刻まれており、道標を兼ねていたことがわかります。土台が新しく、向きも逆なので、江戸時代には布施街道沿いにあったものが、道路開発などでここへ移動したのかもしれません。 (後編へ続く)

写真3 二十三夜塔@梅園2丁目南交差点